제일기획 김진성 프로 (Connect Lab)

중학교 때, 내 짝꿍은 일본 애니메이션에 푹 빠진 덕후였다. 그 친구가 입버릇처럼 달고 살던 말이 바로 ‘세계관’ 이었는데, 나는 그 단어가 그렇게도 덕후스러울 수가 없었다. 게임이나 애니메이션, 판타지 문학 덕후들만 쓰던 ‘비밀 암호’ 같던 그 단어는 이제 우리 집 초등학생도 쓰는 흔하디 흔한 단어가 되었다. 누구나 세계관을 언급하며, 세계관에 관심을 갖는 세상이 되고 말았다.

스타크래프트가 우리나라 PC방 산업을 부흥시켰듯, 세계관의 최대 프로모터는 단연코 마블 시네마틱 유니버스(MCU)다. 그동안 우리 극장가에서 감독의 명성은 곧 박스 오피스 상위권을 의미했고 스티븐 스필버그나 제임스 캐머런, 크리스토퍼 놀란의 신작에 사람들은 열광했다. 그렇다면 마블 영화는? 지금 당장 마블 영화감독을 언급할 수 있는 사람은 많지 않을 것이다.

세계관은 뭣이 중할까?

마블은 MCU 초기에 인지도 낮은 배우와 감독을 기용하는 전략을 펼쳤다. 1996년 파산 신청 후 기사회생한 마블의 자금 문제도 있었겠지만, 관객들이 배우나 감독의 인지도가 아닌, 스토리와 캐릭터에 집중할 수 있도록 하기 위함이었다고 밝히고 있다.

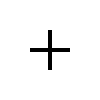

MCU Timeline

세계관 안에는 시공간을 넘나드는 여러 스토리 라인이 있다. 그리고 그것을 이끌어 가는 다양한 캐릭터가 존재한다. 그 모든 것들이 하나의 세계관 안에 겹겹이 쌓이고, 얽혀 있다. 얽혀 있는 그 실타래를 따라가다 보면 독보적인 주인공도 영원한 조연도 없다는 것을 알게 된다. 아니, 무의미하다는 것을 깨닫게 된다. 그렇기 때문에 세계관에서는 캐릭터보다 스토리에 더 많은 노력과 집중을 기울여야 한다.

그렇다면, 세계관은 어떻게 소개하는 것이 바람직할까? 아마도 사람들을 그 안으로 끌어들여 직접 세계관을 느끼고 체득하도록 하는 게 최선이자 유일한 방법이지 않을까?

세계관, 어떻게 설명해야 좋을까?

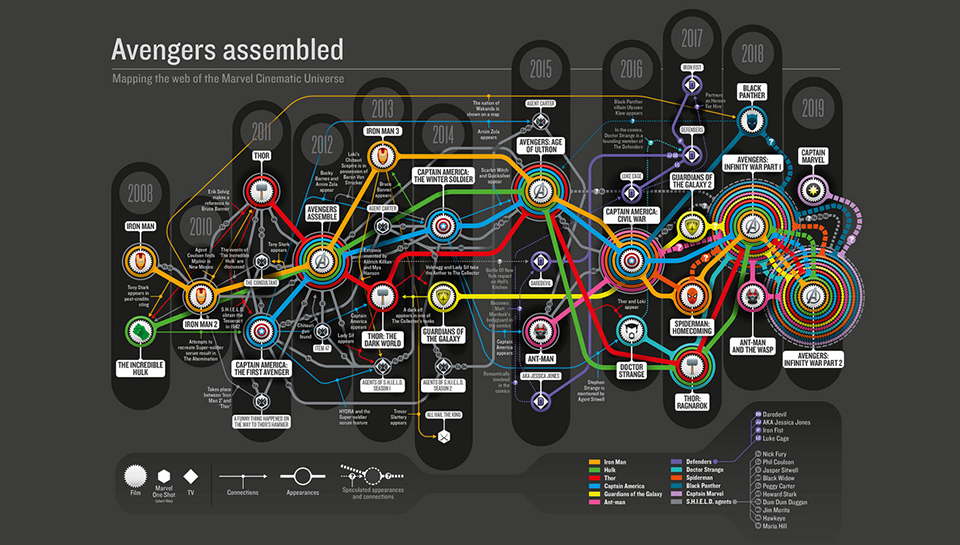

헨리 젠킨스의 저서 ‘컨버전스 컬처’ 와 트랜스미디어 스토리텔링 구조

(출처 : Getting Started With Transmedia storytelling, Robert Pratten)

나이도 인종도 취향도 모두 다른 사람들을 끌어들이기 위해서는 그들이 활동하는 모든 접점에 세계관으로 향하는 문(Entry Point)을 만들면 된다. 그런데 문제는 디지털 미디어가 급성장하면서 온/오프라인 접점의 조합이 거의 무한대로 수렴하게 되었다는 것인데, 이 접점을 어떻게 최적화하고 공략해야 할까? 그 방법의 하나로, 미국의 미디어 학자인 헨리 젠킨스(Henry Jenkins)는 2006년 그의 저서 ‘컨버전스 컬처(Convergence Culture)’에서 ‘트랜스미디어 스토리텔링 (Transmedia Storytelling’)이란 개념을 처음 소개했다. 트랜스 미디어 스토리텔링이란 ‘하나가 아닌 여러 개의 플랫폼을 통해 하나로 이해될 수 있는 이야기를 전달하고 이를 경험하는 것’이라고 정의하고 있다. 마치 테트리스에서 많이 보던 모양새다.

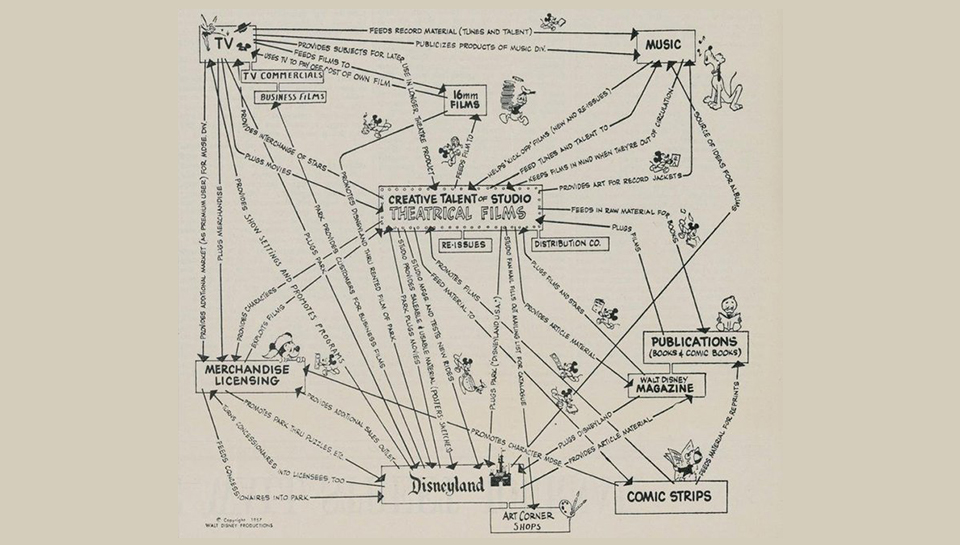

디즈니 시너지 맵

이보다 50년이나 앞선 1957년, 월트 디즈니도 접점 공략의 중요성을 인지하고 냅킨에 메모를 하였는데 ‘디즈니 시너지 맵(Disney’s Synerge Map)’이란 이름의 이 그림은 영화에서 만들어진 캐릭터 자산이 상품, 디즈니랜드까지 어떻게 연결되어야 시너지를 낼 수 있는지 설계한 메모로, 다양한 자산을 활용해 어떻게 소비자의 접점을 공략해야 하는지를 잘 보여준다. 비록 ‘원 소스 멀티 유즈’ 전략이 전제되어 있지만 접점의 중요성을 콘텐츠 비즈니스적으로 접근한 사례로 볼 수 있다.

우리도 브랜드의 세계관을 만들래요.

최근 와서 가장 많이 듣는 말이다. 세계관 마케팅이 광고주의 의지나 기똥찬 크리에이티브 만으로 가능하다면 얼마나 좋겠는가? 물론, 해당 브랜드가 깊은 전통과 다양한 제품군으로 구성되어 있다면 어느 정도 유리할 수는 있겠으나 사실, 중요한 건 따로 있다.

세계관 마케팅의 가장 핵심은 무궁무진한 스토리를 지속적으로 만들어 낼 수 있는지와 그것을 꾸준히 밀어붙일 수 있는 근성이다. 세계관 마케팅은 철 되면 어김없이 진행하는 블랙 프라이데이 캠페인 같은 접근으로는 절대 이뤄낼 수 없다.

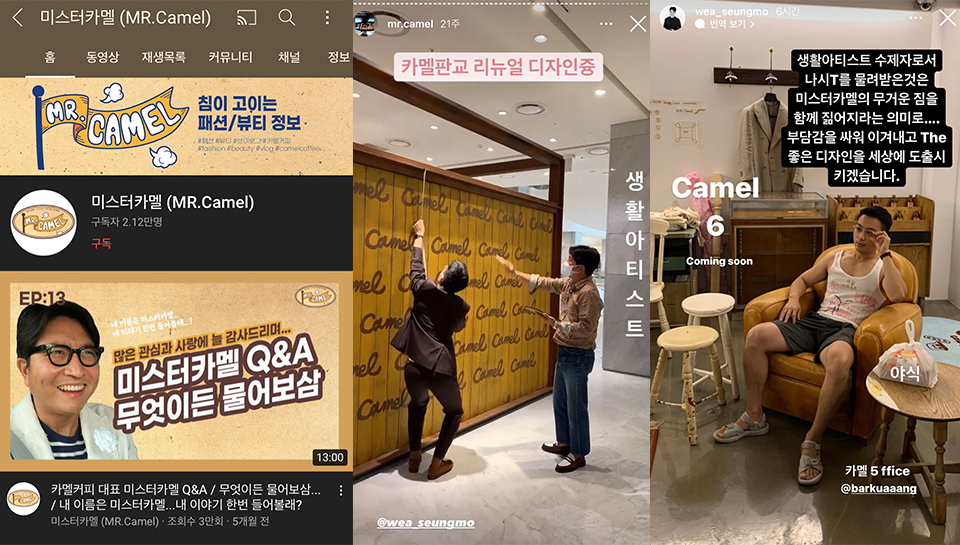

요즘 아주 핫한 커피 브랜드 중 하나인 ‘카멜 커피’를 보자. 최근 한남동 팝업 스토어를 성황리에 마치고 6호점 오픈을 준비하고 있는 이 브랜드는 ‘미스터 카멜, 청우성(청담동 정우성), 생활 아티스트 빈셉트 크로와상’ 등 여러 부캐를 가진 박강현 사장과 함께 서너 명의 최측근들이 인스타 스토리와 유튜브 채널을 통해 등장한다.

그들은 자신들의 커피가 얼마나 훌륭한지에 대해 이야기하지 않는다. 대신 자신들의 스타일로 매장을 디자인하고 굿즈를 만들며 자신들의 세계에서 벌어지는 일들을 재치 있게 전한다. 물론 각 등장 캐릭터는 각자의 소셜 계정에서 저마다의 스토리를 보여주고 있는데 지극히 마블스러운 공식이다.

이를 처음 접한 고객들은 궁금증을 갖고 직접 매장을 찾게 되고, 찐 팬이 된 고객들은 SNS 상에서 미스터 카멜 특유의 말투를 따라 하거나 그가 하는 행동들을 소셜 챌린지로 참여하고 있다. 그렇게 그들은 세계관의 문을 열고 들어가 즐기는 중이며 MZ 세대들의 놀이 문화가 그것을 더욱 탄탄하게 받쳐주고 있다.

출처: 미스터 카멜 인스타그램 및 유튜브 채널

세계관은 거대하고 숭고한 창업주의 철학이나 기업 문화 그 자체라고 생각하기 쉽다. 우리의 브랜드는 이렇게 규모가 크고 전통이 있으므로 이미 뼈대 굵은 세계관을 가지고 있다고 착각하는 브랜드를 종종 본다. 그것은 드넓게 펼쳐진 비옥한 토양일 뿐 울창한 숲을 만들기 위해서는 많은 노력과 관심이 필요하다.

솔직하게 답해보자. 당신의 브랜드는 어떤 스토리를 가졌는가? 당신의 브랜드가 가진 비옥한 땅에 스토리라는 다양한 나무들을 심고 정성으로 가꾸어 보라. 사람들이 찾아와 거닐 수 있는 작은 숲이 될 때까지. 사람들은 곧 저마다 느낀 대로 그 세계관을 이야기하기 시작할 것이다.

제일기획 김진성 프로 (Connect Lab)