김성욱 대학내일20대연구소 매니저

그들이 다시 얼음물을 뒤집어쓴 이유

Z세대가 다시 얼음물을 뒤집어쓰기 시작했다. 10여 년 전 루게릭병 환자들을 위한 기부 캠페인으로 화제를 모은 ‘아이스 버킷 챌린지’가 지난 4월 미국 Z세대 사이에서 부활했다. 다만 이번에는 ‘#SpeakYourMIND’ 해시태그와 함께 진행됐다. 여기서 ‘MIND’는 ‘정신 질환에 대한 논의가 필요하다’(Mental Illness Needs Discussion)는 의미다. 즉 새로운 ‘아이스 버킷 챌린지’는 청년 정신 건강에 대한 관심을 제고하기 위한 차원에서 이뤄졌다. 미스터비스트(MrBeast, 세계에서 가장 많은 구독자를 보유한 유튜버) 같은 대형 인플루언서가 참여하면서 소셜 미디어에서 크게 유행했고, 45만 달러 가까이 모인 기부금은 청년 정신 건강 관련 비영리단체에 전달됐다. 수많은 Z세대가 정신 건강 문제에 목소리를 냈다는 사실만으로도 주목할 만하다.

미스터비스트와 타일러 비텔리의 아이스 버킷 챌린지 (출처: 틱톡 채널 @MrBeast, @tylervitelli2)

Z세대가 삶에서 반드시 갖춰야 한다고 생각하는 것은?

정신 건강에 대한 관심이 단지 미국에 국한된 것은 아니다. 대학내일20대연구소가 전국 15~64세를 대상으로 진행한 ‘가치관 정기조사 2025’에는 흥미로운 데이터가 담겨 있다. 삶을 살아가는 데 있어서 반드시 갖춰야 한다고 생각하는 것을 물어봤을 때 전체 응답자와 Z세대(15~29세) 응답자의 순위는 1위인 ‘건강’을 제외하고 서로 다른 양상을 보였다. 먼저 전체 응답에서는 건강(66.7%)이 압도적인 1위였다. 그다음으로 체력(54.2%), 현금성 자산(52.7%), 멘탈·정신력(51.3%), 가족(50.1%) 등이 이어졌다. 반면 Z세대는 건강(55.7%)과 멘탈·정신력(55.0%)의 차이가 0.7%p밖에 나지 않았다. 이어서 체력(49.7%), 쉼·휴식(48.0%), 자존감(47.7%) 등을 반드시 갖춰야 한다고 인식했다.

Z세대는 왜 정신 건강에 관심을 보일까? Z세대가 자신의 정신 건강 상태에 대한 인식이 다소 부정적이라는 점을 들 수 있다. 앞선 조사에서 육체 및 정신 건강에 대한 인식을 알아봤을 때, Z세대는 ‘자신이 육체적으로 건강하다(47.0%)’는 응답이 전 세대 중 가장 높았다. 그러나 ‘자신이 정신적으로 건강하지 못하다(30.3%)’는 응답도 전 세대 중 가장 높았다. 또 스스로에 대해 불만족하는 요소를 물어봤을 때 세대별 차이가 확연히 드러났다. 불만족하는 요소로 ‘멘탈·정신력’을 꼽은 비율은 Z세대(34.0%), 후기 밀레니얼(28.7%), 전기 밀레니얼(28.3%), X세대(22.0%), 86세대(15.0%) 순으로 높았다. 연령대가 낮은 세대일수록 자신의 정신 건강 상태에 만족하지 못하고 있음을 알 수 있다.

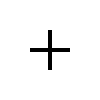

자기관리 키워드 속 유형별 연관어 언급량 증가율 (출처: <소셜 빅데이터로 본 자기관리 트렌드 변화>, 대학내일20대연구소, 2024.11.27)

자기관리에 대한 인식에서도 정신 건강에 대한 관심이 엿보인다. 대학내일20대연구소는 ‘소셜 빅데이터로 본 자기관리 트렌드 변화’ 보고서에서 소셜 미디어에 나타난 ‘자기관리’ 키워드의 유형별 연관어를 분석했다. 그러자 2022년과 비교해 2024년에는 ‘식습관’, ‘불안’, ‘감정’, ‘자극’, ‘가치관’, ‘도파민’ 등의 언급량 증가율이 눈에 띄었다. 반면 ‘패션’, ‘뷰티’, ‘스타일’ 등 타인에게 보이는 영역에 해당하는 연관어의 언급량은 감소했다. 자기관리에 대한 관심이 외형에서 마음 돌봄의 영역으로 바뀌었다고 해석할 수 있다.

Z세대의 마음 돌봄은 어떻게 이뤄지고 있을까?

이처럼 Z세대는 멘탈 관리와 마인드풀니스(마음 돌봄)에 관심을 보인다. 특히 콘텐츠 소비를 통한 정신 건강 관리가 두드러진다. ‘여가 정기조사 2024’에 따르면 Z세대는 최근 1년 내 정신 건강 관리를 위해 경험한 활동으로 콘텐츠(음악, 독서, 영화 등) 소비(50.3%)를 꼽은 비율이 전체 응답률(40.3%)에 비해 크게 높았다.

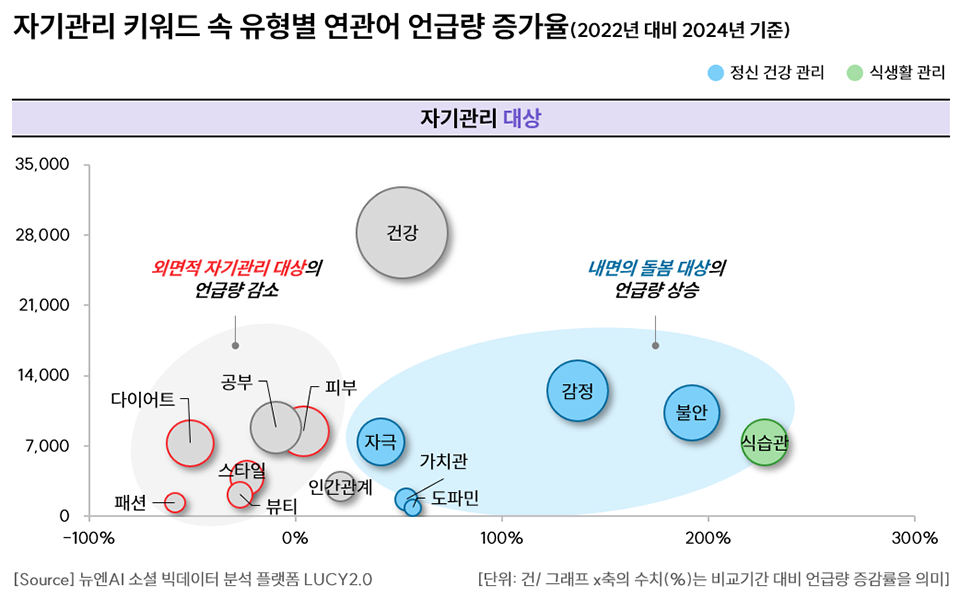

Z세대의 마음 돌봄 플랫폼이 된 유튜브 플레이리스트 (출처: 유튜브 채널 @user-din6v)

얼마 전 매우 독특한 형태의 유튜브 채널이 Z세대의 알고리즘에 등장했다. 채널도, 영상의 제목도 모두 빈칸이고 채널 주인은 아무런 코멘트를 남기지 않는다. 오직 썸네일에 ‘개구리 페페’만 드러나 있는 이 플레이리스트 채널을 사람들은 ‘페페 플리’라고 부르기 시작했다. 처음에는 ‘알고리즘이 택한 사람만 들어올 수 있는 플레이리스트’라는 점이 Z세대에게 흥미 요소로 작용했고, 이내 선곡이 주옥같다는 반응이 이어졌다. 흥미로운 점은 Z세대가 이 채널에 남기고 있는 댓글이다. 10대는 학업과 시험, 20대는 연애와 인간관계 등 일상의 고민을 털어놓고 다른 사람들에게 위로와 인사를 건넨다. 이전 영상에서 털어놓은 고민의 경과를 다음 영상에서 이어 말하기도 한다. 마치 일기장과 같다. Z세대가 유튜브 플리(플레이리스트)를 마음 돌봄 플랫폼으로 활용하고 있다고도 볼 수 있다.

생성형 AI에 감정 표현을 하는 Z세대 (출처: <Z세대의 생성형 AI 활용 보고서>, 대학내일20대연구소, 2025.06.20)

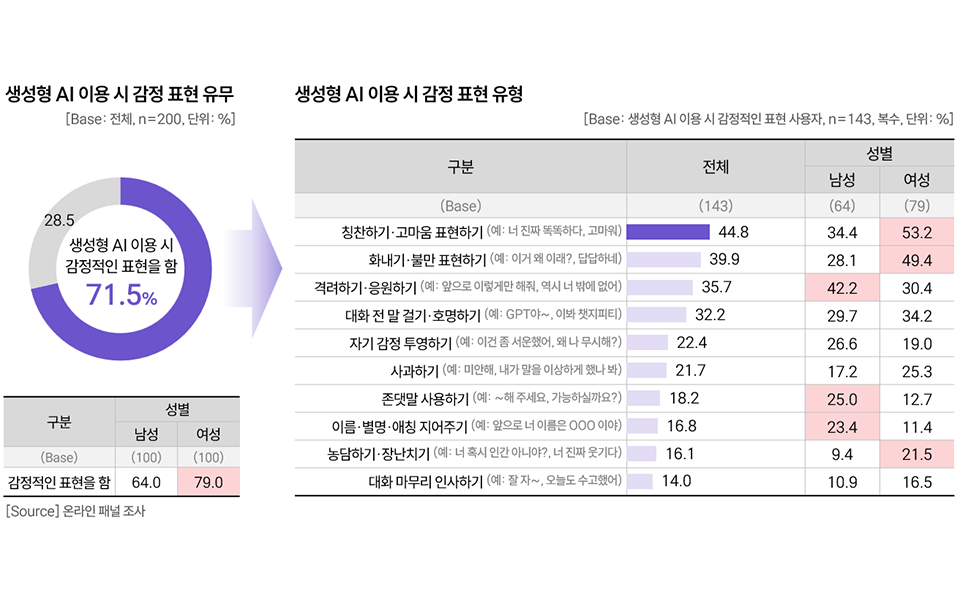

Z세대에게 떠오르고 있는 또 다른 마음 돌봄 플랫폼은 AI다. 최근 Z세대는 학업이나 업무뿐만 아니라 일상생활에서 생성형 AI를 적극적으로 활용하고 있다. 이들에게 AI는 단순한 검색창이 아니라 대화 상대에 가깝다. 대학내일20대연구소의 ‘Z세대의 생성형 AI 활용 보고서’에 따르면 생성형 AI를 자주 이용하는 Z세대 10명 중 7명(71.5%)은 AI에 감정적인 표현을 한다고 답했다. 이들이 AI에 하는 감정 표현은 ‘칭찬하기·고마움 표현하기(44.8%)’가 1위였고, 화내기·불만 표현하기(39.9%), 격려하기·응원하기(35.7%) 등이 뒤를 이었다. 특히 여성의 경우 AI에게 감정적인 표현을 하는 경우가 남성보다 많았으며, 성별에 따라 두드러지는 감정 표현이 달랐다.

Z세대는 AI와 상담을 하기도 한다. 지난 4월 하버드 비즈니스 리뷰(HBR)가 발표한 연구 결과에 따르면, 생성형 AI 활용 사례 1위로 ‘심리 치료·동반자’가 꼽혔다. 친구나 가족에게 말하기는 껄끄럽고 전문 심리 상담을 받기도 애매한 상황에 AI는 상담가로서 면모를 드러낸다. 다만 Z세대의 상담은 단순한 감정 토로에만 그치지 않는다. 이들은 AI에 “지금까지의 대화를 토대로 내가 어떤 사람인지 알려줘”라고 요구한다. 평소 AI와의 대화에서 나타난 자신의 특징을 파악하고, 내면의 결핍이나 감정 상태를 객관적으로 측정하기도 한다. 마음 돌봄에서 한 발짝 나아간 자기관리 방법으로 활용하는 것이다.

마음 돌봄이 소비에 미치는 영향

마음 돌봄에 대한 관심은 소비에도 영향을 미친다. 대학내일20대연구소는 2025년 Z세대 트렌드 키워드로 ‘포지티브 모멘텀(긍정의 동력)’을 선정한 바 있다. Z세대가 유명인의 마음가짐을 ‘OO적 사고’라고 부르며 가치관의 기준으로 삼고, 부정적 상황에서도 “럭키비키”나 “오히려 좋아”를 외치는 것은 모두 긍정의 힘을 통해 자신의 마음을 돌보는 모습으로 볼 수 있다.

‘행운 굿즈’로 사랑받는 네잎클로버 키링과 액막이 명태,

무해한 캐틱터로 인기를 얻고 있는 ‘듀.. 가나디’의 가나디 캐릭터

(출처: 29cm 판매 페이지(좌/우), 엑스 @bdemgmr)

행운을 상징하는 ‘네잎클로버 키링’에 이어 불운을 쫓아내는 ‘액막이 명태’, 그리고 ‘듀.. 가나디’ 같은 무해한 캐릭터들이 떠오르는 것도 그 연장선에 있다. Z세대는 행운 굿즈를 소비하며 긍정의 동력을 불러일으키고, 자신의 마음가짐을 다잡는 데 활용한다. 이러한 아이템을 주변에 선물하며 ‘포지티브 모멘텀’을 더 확산시키기도 한다. 앞으로도 마음 돌봄은 Z세대의 콘텐츠, 여가, 소비를 이해하는 핵심이 될 것으로 보인다.

김성욱 대학내일20대연구소 매니저

국내 최초, 유일의 20대 전문 연구기관 대학내일20대연구소에서 Z세대의 특성을 담은 콘텐츠를 기획·발행하고 있다. 세대별 데이터와 트렌드 사례를 중심으로 아티클을 작성하며 캐릿, 대홍기획 매거진, 퍼블리 등에 연재했다. 가치관·소비·라이프스타일 전반의 인사이트를 전달하고 있다. 트렌드 도서 《Z세대 트렌드 2025》에 공저자로 참여했다.

외부 필자의 원고는 Cheil Magazine의 편집 방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.